伯渎河原名泰伯渎,全长43公里,距今已有3200年历史,是商朝末年吴泰伯建立勾吴国后开凿,是我国历史上第一条人工河流,越女西施、阖闾攻楚等历史传说流传于此,是“吴文化的母亲河”。

近年来,新吴区检察院深入落实区委关于打好污染防治攻坚战的决策部署,充分发挥检察公益诉讼职能,围绕伯渎河开展公益保护,排查线索36件,办理公益诉讼案件21件,努力推动伯渎河治理与保护。

01

推动构建多部门联动的治理体系

牵头打造“益心益行”党建联盟品牌,以党建红引领检察蓝。与区住建局、区农业农村局、区自然资源与规划局、生态环境局、街道共同签署“益心益行”党建联盟共建协议,在伯渎河流域探索开展公益诉讼增殖放流等生态环境公益保护活动,携手共护母亲河。

制定出台《关于开展伯渎河生态环境保护公益诉讼专项活动的实施方案》,加强与水利、生态环境、自然资源、住建、街道等单位和部门的沟通协调,建立行政执法与公益诉讼检察信息共享机制,对涉及伯渎河生态环境保护案件的重要线索、重大案件及新情况、新问题及时相互通报,形成保护合力。

02

践行“物联网+大数据”的河流保护新举措

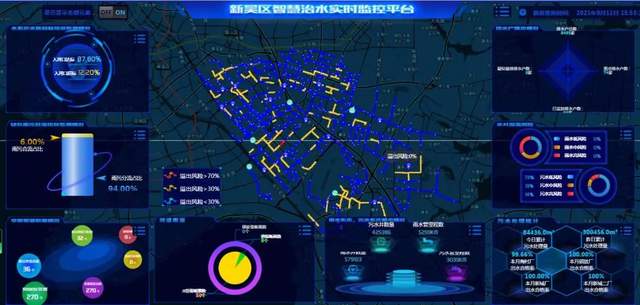

利用“物联网+大数据”,开展伯渎河流域的暗管、排污管、污染源巡查,借助“智慧水务”排水系统实时监控平台,动态监测水质变化,对出水口水流和入河污水来源进行精确定位,实现对辖区雨污水公益损害风险的精准防控。依托“公益损害风险防控网格化管理系统”等信息平台,及时、全面、精准掌握事件线索,进行预判性建议、快速反应处理和防控法治宣传,实现智能化、可视化、扁平化、全覆盖,形成管理、监督和防控合力。

03

开展全方位专项监督活动

为实现对伯渎河的全方位保护,扎实开展“伯渎河巡河”“散乱污企业整治”“工地扬尘整治”“水生生物资源保护”等专项活动,共发现辖区内雨污管网破损、企业非法排放废水等水污染线索5件,发出行政诉前检察建议6份,提起刑事附带民事公益诉讼1件,推动相关职能部门开展专项治理3次。

04

营造共同参与支持的公益防控氛围

加大公益诉讼宣传力度,采取法律法规解读、以案说法、微视频等形式调高群众风险防范意识;邀请公益防控志愿者、网格员、文物保护志愿者参与执法监督、培训教育等活动,共同筑起公益损害“防火墙”,相关经验做法被国家级主流媒体平台报道10余次。

下一步,新吴区检察院将继续践行环境保护公益监督职能,推动形成政府主抓、检察监督、公众参与的共建共治共享格局,努力用检察蓝为伯渎河流域生态环境提供更有力的保护。